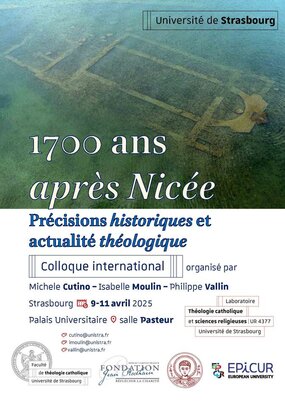

1700 ans après Nicée - Précisions historiques et actualité théologique

Le colloque ici proposé entend tout d’abord faire le point, à l’occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, sur la signification historique de cet événement, en clarifiant sur le plan historique et doctrinal les aspects et les protagonistes qui sont restés relativement dans l’ombre dans le débat critique le plus récent : par exemple, le rôle de protagonistes comme Eustache d’Antioche, ou de monarchianistes comme Marcel d’Ancyre, ou même de pro-ariens comme Eusèbe de Nicomédie, sans parler du débat, soumis aux formules retenues dans le credo de Nicée, sur les hypostases d’Origène, qui reste encore en grande partie à préciser.

Un espace important sera également occupé par les canons du Concile de Nicée, en ce qui concerne leur transmission, les antécédents qui ont influencé leur formulation et les différentes positions théologiques que l’on peut y trouver.

Parallèlement à cette perspective historico-patristique, il s’agit de mesurer la pertinence des questions soulevées à Nicée dans la réflexion théologique contemporaine. On entend étudier combien certains choix théologiques de Nicée, indépendamment des raisons alléguées dans l’époque du concile, ont obtenu un impact décisif sur l’histoire chrétienne.

Quelles sont les questions qui ont été soulevées à Nicée et qui restent encore pertinentes pour la réflexion théologique aujourd’hui ? Quelles sont les nouveaux points d’attention ? Lesquelles s’affrontent ?

Le contexte théologique actuel se plaint de plusieurs côtés de l’absence d'un cadre de référence philosophique et métaphysique qui permette de comprendre l’histoire de Jésus et les déclarations trinitaires et christologiques elles-mêmes dans le contexte culturel modifié. C’était déjà le cas dans les années 1970-1980, notamment, où le vocabulaire ontologique du symbole de Nicée-Constantinople fut contesté. Il serait intéressant de faire un bilan dogmatique de cette mise en cause postérieure au concile Vatican II. Afin de combler ces lacunes, trois volets de réflexion pourront être identifiés : ontologies relationnelles - éternité et temps - individualité et singularité. En particulier on pourra aborder l’opportunité contemporaine d’élaborer, tant pour la théologie trinitaire que pour la christologie, un cadre philosophique qui attribue un rôle plus stratégique à la catégorie de la relation, en la libérant du caractère accidentel que la philosophie classique lui conférait presque inévitablement. La question est de savoir si l’on peut imaginer une relecture des cadres ontologiques et métaphysiques traditionnels, en les recalibrant dans une perspective relationnelle, ou s’il est nécessaire d’imaginer un nouveau paradigme, qui prenne en compte les approches du passé, sans les oublier, afin de repenser plus radicalement des concepts tels que « personne », « nature », « alliance », etc.

Infos et contacts

- cutino@unistra.fr

- imoulin@unistra.fr

- vallin@unistra.fr

![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/4/csm_signature-unistra_9b5f16fc46.png)

![[Translate to English:]](/websites/_processed_/8/4/csm_logo-uha_827246ff15.png)

![[Translate to English:]](/websites/_processed_/0/e/csm_logo-cnrs_791a922340.png)

![[Translate to English:]](/websites/_processed_/1/1/csm_logo-rnmsh_3dacb03b13.png)